7月26日

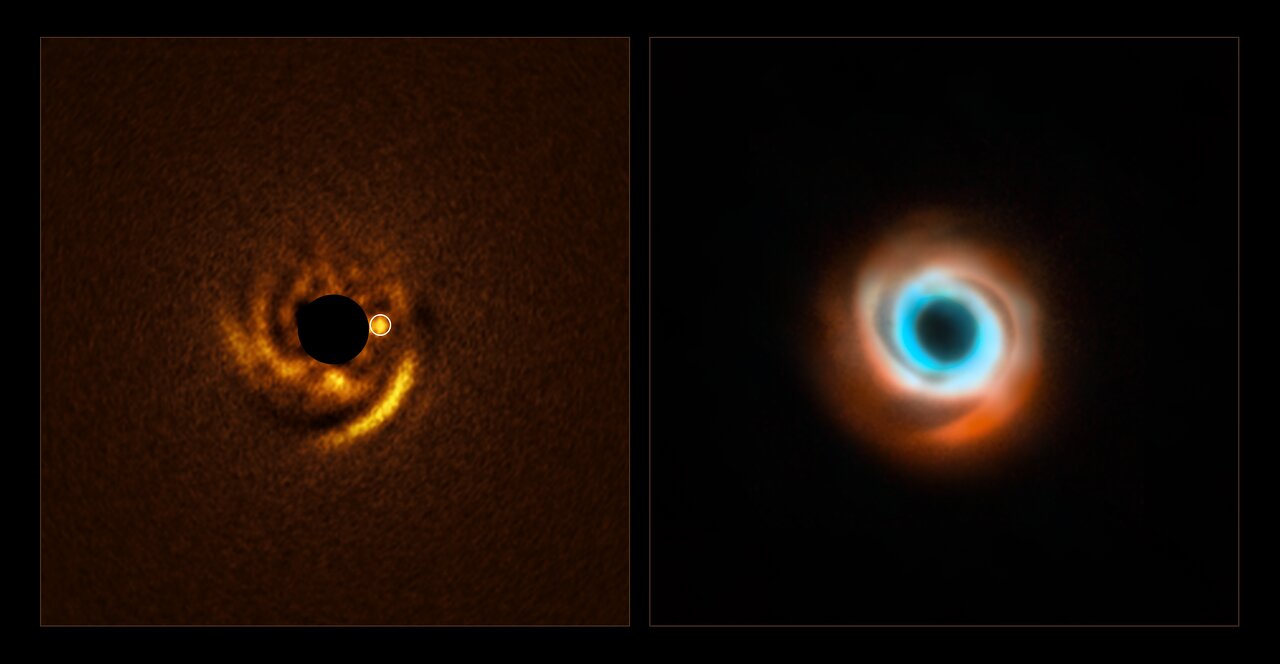

写真1 ( C ) ESO/F. Maio et al./T. Stolker et al./ ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/N. van der Marel et al.

左の写真はVLT望遠鏡に搭載された分光器・ERISによって捉えられた若い星HD 135344B周りの姿。写真真ん中にHD 135344Bがあるが、周りの様子をしっかりと捉えるために、コロナグラフによって光を隠している。主星周りに渦巻構造が写っており、白丸の部分に惑星候補天体が存在する。右の写真は2015年、2016年にアルマ望遠鏡、VLT望遠鏡に搭載されたSPHEREによって撮影された写真の合成写真である。青色とオレンジ色の光の部分がアルマ望遠鏡によって捉えられた光であり、それぞれガスと塵のある場所を示している。赤い光はSPHEREによって捉えられた光であり、原始惑星系円盤がある場所を明確に示しており、渦巻構造となっている様子がわかる。

Francesco Maio氏(フィレンツェ大学博士課程/イタリア)を中心とする国際研究チームは21日、ESO(欧州南天天文台)のVLT望遠鏡に搭載されたERISと呼ばれる分光器を用いた観測により、HD 135344Bと呼ばれる星まわりにおいて、渦を巻く原始惑星系円盤を再確認するとともに、その中において形成途中にある惑星候補を発見することに成功したと発表した(写真1左)。このように原始惑星系円盤中の惑星候補を発見することに成功したのは、今回が初めてのことである。

今回観測対象となったHD 135344Bは、地球からおよそ440光年離れた場所にある若い星である。2015年にアルマ望遠鏡によって、この星周りにガスと塵で構成される原始惑星系円盤が発見されており、2016年にVLT望遠鏡に搭載されたSPHEREによって渦巻構造をしている様子が確認された(写真1右)。またその他の若い星周りの原始惑星系円盤も発見されており、リング構造、すきま構造、渦巻構造などの複雑な模様を描いている様子が確認されていた。このような複雑な構造は、できたばかりの惑星が主星周りを周回する際に物質を掃くことによってできた構造であると考えられている。しかし、これまでの観測によって惑星が複雑な構造を作り出す様子が捉えられたことはなかった。

今回研究チームは、HD 135344BをVLT望遠鏡に搭載された分光器・ERISによって観測した結果、その周りにある原始惑星系円盤とその内側にある惑星候補天体を発見することに成功した(写真1左)。写真を見ると惑星候補天体のある場所に、すきま構造ができている様子がわかる。この惑星候補天体の大きさは、木星の2倍と推定されており、主星(HD 135344B)からの距離は、海王星と太陽間の距離と同じくらいの距離であると推定された。この惑星候補天体は今後成長し、完成された惑星になることが予測されるとしている。

またAnuroop Dasgupta氏(ディエゴ・ポルタレス大学博士課程/チリ)を中心とする別の研究チームも、VLT望遠鏡に搭載された分光器・ERISを用いて、V960 Monと呼ばれる主星周りの惑星候補天体を発見したと発表している。このV960 MonもかつてSPHEREとアルマ望遠鏡によって原始惑星系円盤の渦巻構造が発見されており、この中の惑星候補天体が発見されたこととなる。この惑星候補天体は、重力不安定性(gravitational instability)によって、完成された惑星もしくはそれよりも大きな天体である可能性があるとしている。重力不安定性とは、塵やガスで構成された大きな塊同志が合体し、さらに強い重力によって重力崩壊を起こすことである。Dasgupta氏は「今回惑星候補天体を発見することに成功したが、この惑星候補天体がどのように成長していくかについては疑問が残されている。ERISを用いて他の惑星候補天体を探し、成長過程のヒントを見つけていきたい。またこの惑星候補天体は、完成された惑星であるかもしれないし、星になるには十分な質量を確保できなかった褐色矮星である可能性もある」とコメントしている。この惑星候補天体が惑星もしくは褐色矮星であることが確認されれば、重力不安定性によってできた天体としては初めての発見となる。