7月5日

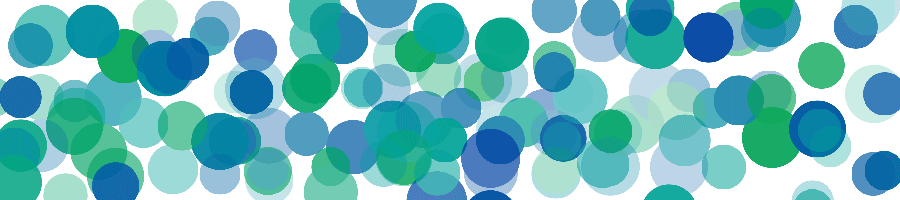

写真1 ( C ) ESO/P. Das et al. Background stars (Hubble): K. Noll et al.

VLT望遠鏡に搭載された多波長分光計・MUSEによって捉えられた超新星残骸・SNR 0509-67.5の姿。数百年前に起きた2回の爆発によってできた残骸であると考えられている。青色で示された部分がカルシウムがある場所であり、2つの殻を形成している。オレンジ色で示された部分は、水素があるところである。

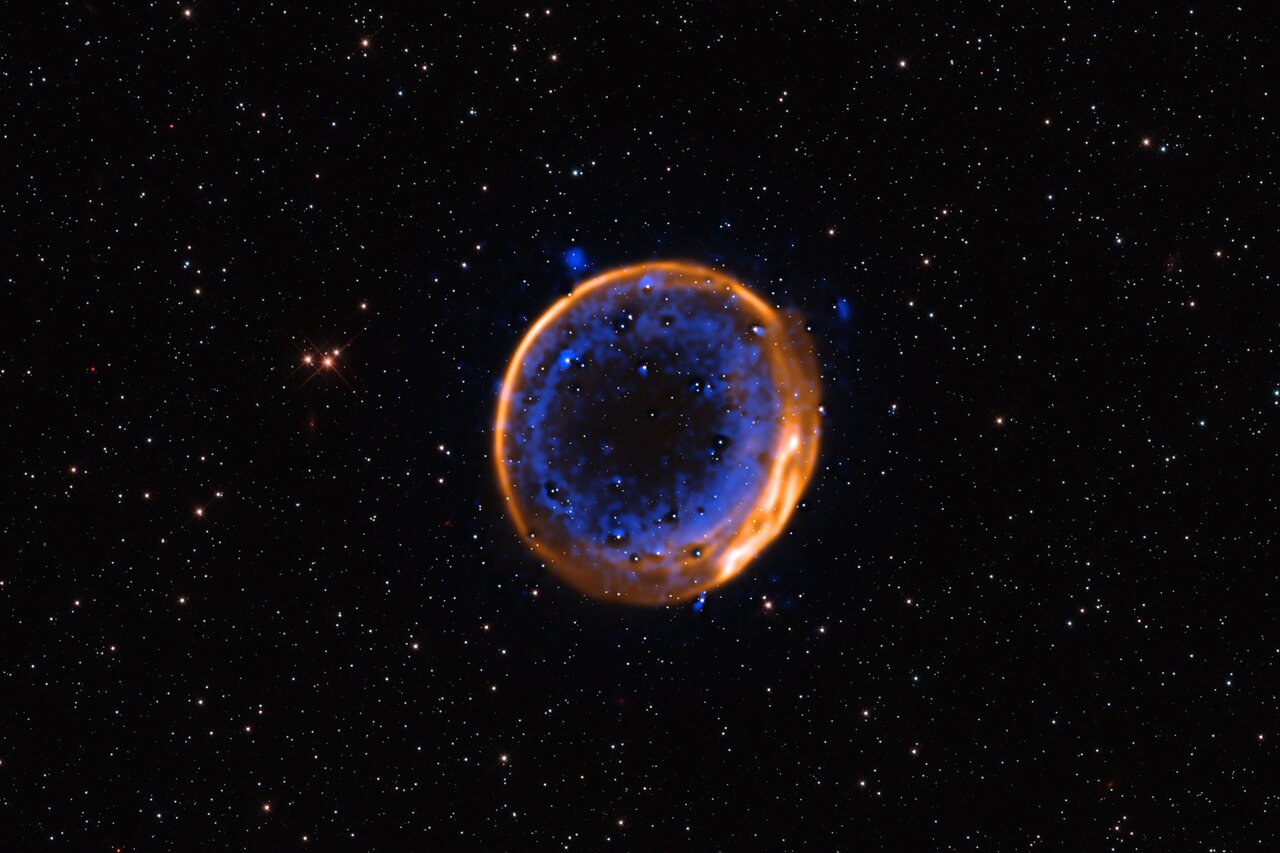

写真2 ( C ) ESO/P. Das et al.

MUSEによって捉えられた超新星残骸・SNR 0509-67.5に存在するカルシウムの分布。破線で示された部分に2つのカルシウムの殻が存在する。

Priyam Das氏(ニューサウスウェールズ大学ポスドク・オーストラリア)を中心とする研究グループは2日、VLT望遠鏡を用いて超新星残骸・SNR 0509-67.5を観測した結果、この星がかつて2回の爆発を起こしていることが判明したと発表した(写真1、2)。これまで考えられていた超新星の理論モデルを覆すこととなり、宇宙を理解する上で重要な観測成果であるとしている。

超新星は星の死を意味するが、ほとんどの超新星は質量の重い星が重力崩壊し、死を迎えた時に起きる。しかし超新星は様々な要因で起きることが知られている。例えば、太陽のような星が燃料を使い果たして中心核が不活性となった白色矮星が起こすタイプIa型の超新星もある。このタイプIa型の超新星は、宇宙で起きている爆発現象の中で最もよく知られている爆発現象であり、我々が住む地球上にある鉄元素の供給元であるとも考えられている。しかしどのようにしてタイプIa型超新星が爆発現象を起こすのかについては、謎が多く残されたままである。

タイプIa型の超新星を考える上で現実的なモデルとなるのは、連星系を成す白色矮星である。これまでは白色矮星が伴星に近づくと、その星から質量を吸収していき、チャンドラセカール質量と呼ばれる質量の臨界点に達すると爆発現象を起こすと考えられており、この過程で1回の爆発現象が起きると考えられていた。しかし最近の研究では、この過程で臨界質量に達するまでに2回の爆発現象が起きると考えられるようになった。超新星を起こした後でも残骸が長く光り輝き続ける理由が、2回の爆発現象に起因すると考えられるようになったためである。

今回研究チームはVLT望遠鏡を用いて超新星残骸・SNR 0509-67.5を観測した結果、2回の爆発現象によって形成されたと考えられる2つのカルシウムの殻を捉えることに成功した(写真1、2)。このカルシウムの殻はVLT望遠鏡に搭載されたMUSEと呼ばれる多波長分光計によって観測された。爆発を起こす前の白色矮星が周りにヘリウム層を作り、それが不安定化し燃え始めて、爆発現象を起こす。この爆発現象が衝撃波をもたらし、この衝撃波が白色矮星の周りと内部に伝わると2回目の爆発現象を起こし、超新星をもたらすと研究チームは説明している。

タイプIa型の超新星を起こす白色矮星を研究することは、宇宙を理解する上で重要なことである。それは加速的膨張を続ける宇宙の距離を測る手助けとなるためである。またPriyam Das氏は「今回の観測によって超新星残骸・SNR 0509-67.5が2回爆発現象を起こしていたことが明らかになり、超新星の謎を解き明かす鍵となったが、それと同時に写真1のような見応えのある写真を捉えたことにも意義がある」とコメントしている。