4月26日

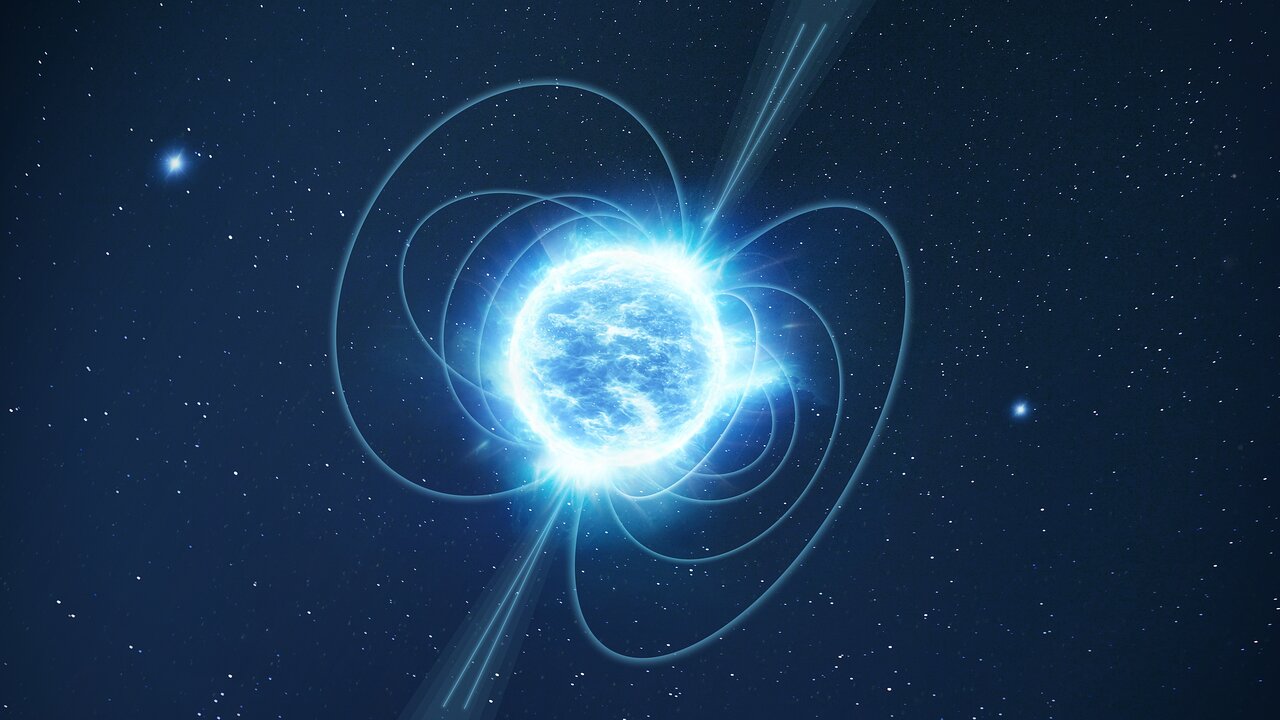

画像1 ( C ) ESA.

マグネターのイメージ図。真ん中に中性子星があり、極から磁力線が出て南北につながっている。極から宇宙に飛び出す磁力線も存在する。

Ashley Chrimes氏(欧州宇宙技術研究センター・オランダ)を中心とする研究チームは15日、ハッブル宇宙望遠鏡(以下HST)を用いた観測データの解析により、天の川銀河に存在するマグネター・SGR 0501+4516が、白色矮星の連星系において、質量降着による重力崩壊で生まれたとする理論を発表した。これまではこのマグネターが超新星残骸の中で生まれるという理論が定説であったが、これを覆すこととなる。

マグネターは中性子星の一種であり、直径20kmの中に太陽質量以上の質量を持つ超高密度天体である。あまりにも高密度であるため、中にある電子と陽子が衝突し、中性子の塊となる。そしてこれが強力な磁場をもたらすこととなる。その磁場の強さは地球磁場のおよそ数十億倍であると考えられている。またマグネターは高速回転をしており、X線やガンマ線を放射している。これまでマグネターは、重力崩壊をした星の超新星爆発によって、超新星残骸がまた星の中心部に戻ってくることによってできた天体であると考えられていた。

2008年にNASAのスイフト衛星によって天の川銀河郊外においてガンマ線の閃光が捉えられ、この天体がマグネターであることが特定され、SGR 0501+4516という名前が付けられた。このマグネターはHB9と呼ばれる超新星残骸中心からおよそ80分角という近くの場所にあることから、超新星残骸の中で生まれたと考えられていた。ちなみに現在は天の川銀河においてこの天体を含め30個のマグネターが見つかっている。

研究チームはHSTと地球上にある天体望遠鏡によって、10年以上に渡りこのSGR 0501+4516の観測を続けてきた。そして2010、2012、2020年にこのマグネターから出されるかすかな赤外線を捉えることに成功し、位置天文衛星Gaiaの観測データを用いて、この放射線源となる場所の3次元マップを作り出した。こうしてこのマグネターの微妙な動きを捉えることが可能となった。この動きを追跡していった結果、SGR 0501+4516が近くにある超新星残骸と重力的に結びついていないことが判明した。また過去をさかのぼってみても、ほかの超新星残骸や星団と結びついていないことが判明した。

もしSGR 0501+4516が超新星残骸の中で生まれたわけでないのであれば、20,000年以上前にできた、もしくは2つの比較的質量の小さな中性子星の合体、あるいは質量降着による重力崩壊によってできた可能性があるとしている。質量降着による重力崩壊とは、片方の星が伴星からのガスの流入によって質量が増大し、爆発現象を起こす、もしくはある一定条件を満たすとマグネターとなるというものである。仮にSGR 0501+4516が質量降着による重力崩壊でできたのであれば、2つの白色矮星からなる連星系が求められるとしている。そしてこの白色矮星の中心部は、死んだ太陽のような星の中心部のように結晶化されていなければならない。研究チームの一人であるAndrew Levan氏(ラドバウド大学・オランダ)は「SGR 0501は質量降着による重力崩壊によってできたマグネターであると推定される」とコメントしている。

質量降着の重力崩壊によってできたマグネターは、高速電波バーストなどの謎の多い高エネルギー天体現象を解明するうえで有益な情報をもたらすと考えられている。研究チームは今後も天の川銀河に存在するマグネターをHSTによって観測することで、どのようにして形成されたかなどを理解していきたいとしている。