4月19日

( C ) ESO/L. Calçada.

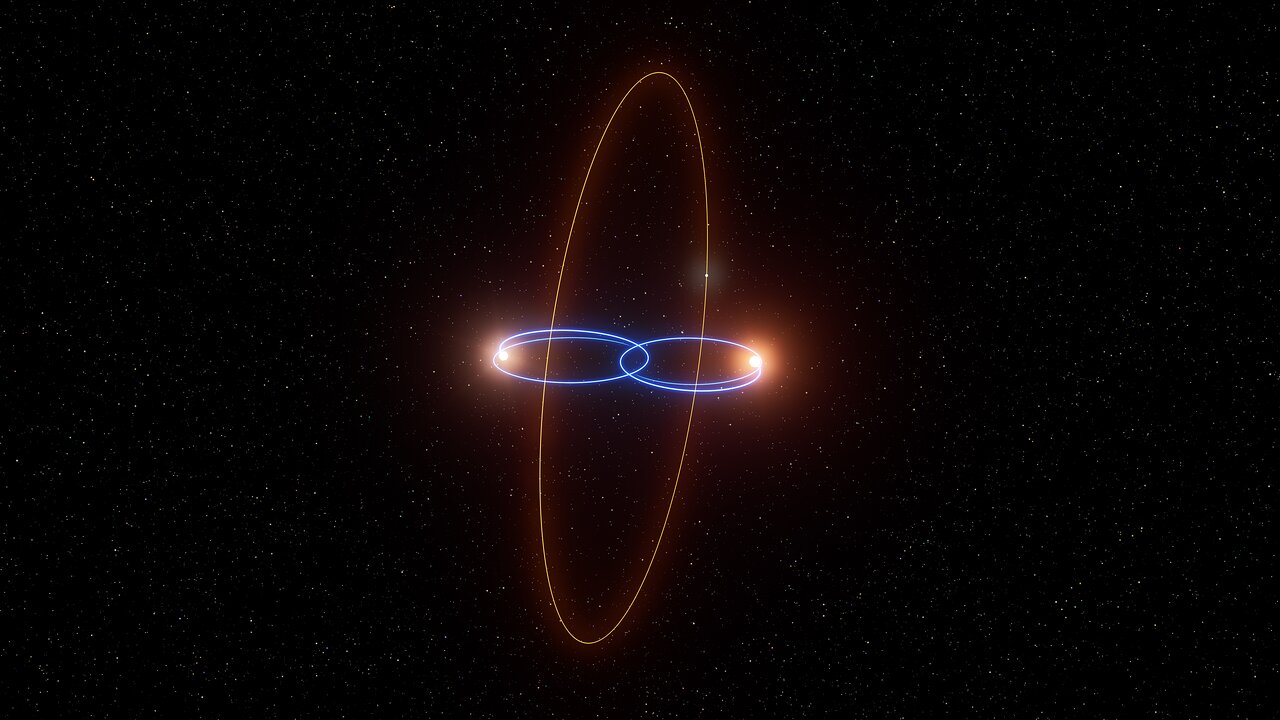

連星系の軌道面に対して極軌道運動をする惑星の軌道のイメージ図。

Thomas Baycroft氏、Amaury Triaud教授(バーミンガム大学・イギリス)を中心とする研究グループは16日、ESO(ヨーロッパ南天天文台)のVLT望遠鏡に搭載された紫外線から可視光線まで幅広い波長の光を捉えるUVESと呼ばれる装置を用いた観測により、2M1510と呼ばれる連星系において、この連星系の軌道面に対して、90度垂直に軌道運動する惑星の存在を見出すことに成功したと発表した。このように連星系の軌道面に対して垂直に軌道運動する惑星が発見されたのは今回が初めてのことである。今回発見された惑星は2M1510 bという名前が付けられた。

2M1510連星系はてんびん座方向およそ120光年離れた場所にあり、2018年にTriaud教授によって発見された。2つの褐色矮星がお互いの共通重心周りを軌道運動している。褐色矮星は、巨大ガス惑星よりも大きいが、普通の星になれるほどの質量がないために星になれなかった天体のことをいう。地球からこの2つの褐色矮星を見ると、軌道面が視線に近いために1つの天体のように見え、お互いに隠しあっていることから、食連星と呼ばれる。褐色矮星の食連星はとても珍しい天体であり、2M1510を含めてこれまでに2例しか観測されていない。

またこれまでに2M1510連星系周りを軌道運動するいくつかの惑星が発見されていた。これらの惑星は連星系の軌道面上を動いているものであるが、この軌道面上に垂直に軌道運動する惑星が存在する可能性があるとの予測が天文学者の間でたてられていた。このような軌道は極軌道と呼ばれるが、極軌道運動をする惑星が理論的に立証可能であり、また連星系の軌道面に対して垂直な原始惑星系円盤が見つかっていたことが理由としてあげられる。しかしこれまでに連星系に対して極軌道運動をする惑星が存在するという直接的な証拠が得られていなかった。

今回研究チームは2M1510を構成する褐色矮星の物理的パラメーターを得る目的でVLT望遠鏡による2M1510の観測を続けていた。その過程で2M1510連星系を構成する褐色矮星の軌道運動速度を測っている際に、軌道が変化し続けていることが判明した。この軌道の変化の要因は、連星系の中で軌道運動する惑星の重力が要因であるが、どのような惑星の軌道運動が、実際に観測された褐色矮星の軌道運動をもたらすかを考察することとした。その結果、連星系の軌道面に対して垂直な軌道運動をする惑星の存在が、このような褐色矮星の軌道運動をもたらすことが判明した。つまり連星系の軌道面に対して極軌道運動をする惑星が存在することが判明した。Baycroft氏は「今回の発見は、極軌道運動する惑星を見つける目的でデータ解析を行っていたわけではなかったため、掘り出し物を見つけたようなものだ。このような珍しい惑星を見つけることができたことにとても驚いている」とコメントしている。