6月28日

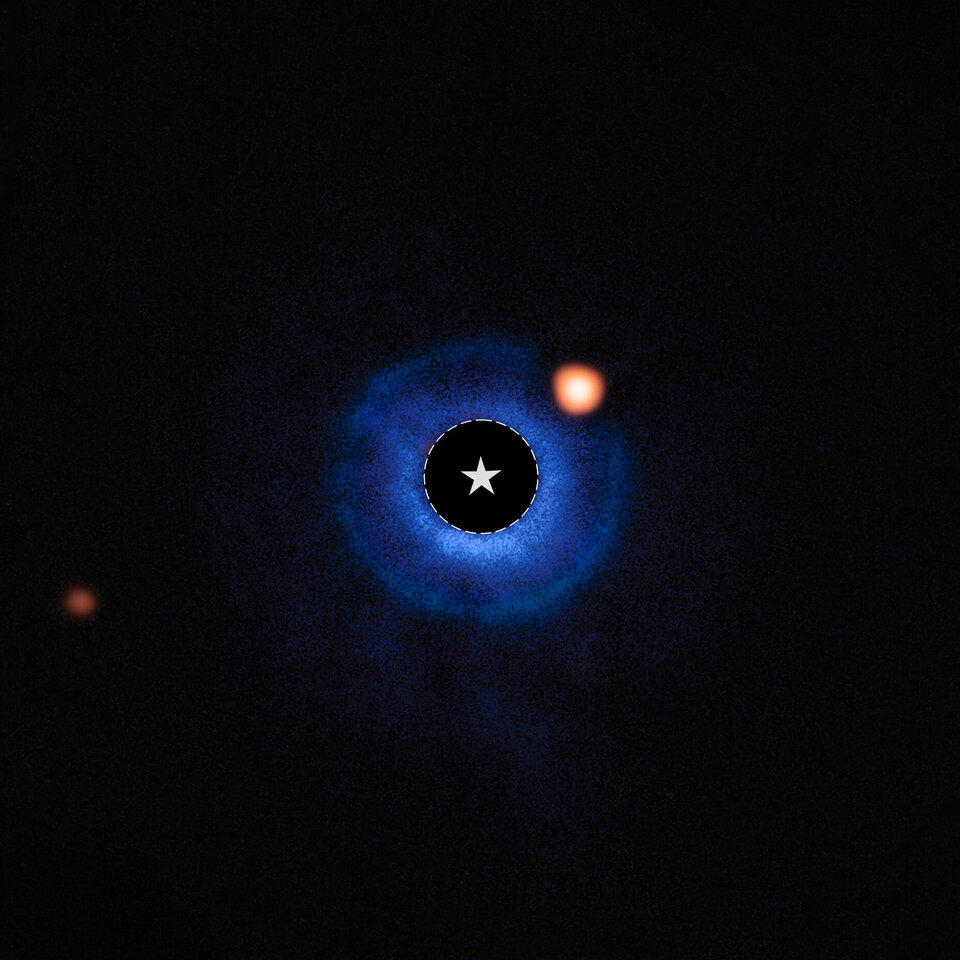

写真1 ( C )ESA/Webb, NASA, CSA, A.M. Lagrange, M. Zamani (ESA/Webb).

星マーク右上にあるオレンジ色の天体が今回発見された惑星・TWA 7b。星マークを取り囲む円の中に主星・TWA 7がある。TWA 7から放出される光をさえぎることによって、わずかな光しか出さない惑星・TWA 7bを捉えることが可能となった。

Anne-Marie Lagrange氏(パリ天文台)を中心とする国際研究グループは25日、ジェームズ・ウエッブ宇宙望遠鏡(以下JWST)の中間赤外線観測装置・MIRIを用いた観測により、太陽系内惑星に似た特徴を持つ太陽系外惑星・TWA 7bを撮影することに成功したと発表した(写真1)。主星からの光を減らすことによって、わずかな光しか出さない惑星を見つけ出す、コロナグラフ(*注1)を利用したハイコントラスト・イメージングと呼ばれる手法を用いており、JWSTによって初めて直接撮像された太陽系外惑星である。またこの方法を用いて発見された太陽系外惑星の中で最も軽量であるとしている。惑星の性質は太陽系内の惑星に似ており、同じような若い系の性質を理解する上で今回の観測成果が重要なステップになるとしている。

TWA 7は地球からおよそ111光年離れた場所にある、うみへび座TWアソシエーションと呼ばれる場所にあり、年齢がおよそ640万年未満のM型星に分類される。かつて地上にある望遠鏡からも観測された恒星であり、その周りに塵からなる3つのリングが見つかっていた。TWA 7周りには原始惑星系円盤と呼ばれる塵とガスからなる円盤が作られており、そこにリングが作られるということは、その隙間に何か天体が存在するがために、リング構造となることが予測されており、このリングの隙間に惑星が存在することが示唆されていた。またTWA 7周りの原始惑星系円盤は地球から見るとフェイスオンであるため、JWSTによって詳細に確かめられることが期待された。

研究チームは2024年6月21日に、JWSTの中間赤外線観測装置・MIRI及びコロナグラフを用いてTWA 7まわりの惑星を探すべく、TWA 7から放出される光を減らしていき、この光によって覆われていた周りにあるかすかな光しか出さない天体を探し出すこととした。その結果、写真1のようなTWA 7bと名付けられた惑星を発見することに成功した。TWA 7bは主星TWA 7からおよそ1.5秒角(地球-太陽間距離のおよそ50倍)離れた場所にある。これはTWA 7の周りにある塵やガスからなる原始惑星系円盤の特徴から予測される場所にあるとしている。

またTWA 7bが若くて比較的冷たい惑星であり、質量が土星と同じくらい(木星の0.3倍)で表面温度がおよそセ氏47℃であることが判明した。共同研究者であるMathilde Malin氏(ジョンズ・ホプキンズ大学)は「今回の観測によってTWA 7bが太陽系にある惑星と似たような特徴を持っていることが判明した。この観測成果は我々が住む太陽系を理解するうえで重要なステップになった」とコメントしている。

今後もJWSTによってTWA 7bの詳細な姿を捉えることで、より多くの特徴を理解することを目指すとしている。またTWA 7と同じように若い原始惑星系円盤を持つ系の理解につなげていきたいとしている。

*注1 日食時以外に太陽のコロナを観測するために考案された観測装置で、焦点面に明るい太陽を遮る円盤を置いてすぐ近くの暗いコロナの観測を可能にする。同様の原理で、明るい天体(恒星)の周りの暗い天体(伴星や太陽系外惑星、原始惑星系円盤など)の検出を目的とするステラーコロナグラフと呼ばれるものもあるが、これを単にコロナグラフと呼ぶことも多い。